新華社鄭州3月25日電 題:古老甲骨煥發新活力

新華社記者袁月明

春風又綠洹河岸。

從空中俯瞰外形如青銅巨鼎一般的殷墟博物館新館,門頭之上、夔龍紋間,“天邑商”三個甲骨文字熠熠生輝。

殷墟,這座3300多年前的商代晚期都城遺址,因一系列實證中華文明起源、形成、發展的關鍵發現而名揚四海。其中,甲骨文是重中之重。

這是殷墟博物館新館內展出的甲骨。(受訪對象供圖)

日前,36片天津博物館館藏、與商王武丁直接相關的珍貴刻辭甲骨來到殷墟博物館新館,吸引了大批參觀者前來一探究竟。

“這是甲骨文發現120多年來小樹屋,‘漂泊’在外的殷墟甲骨實物首次回鄉‘探親’辦展。”殷墟博物館黨總支書記、常務副館長趙清榮直言,這些甲骨實物彌補了一直以來殷墟博物館無王卜辭展覽的遺憾。

從策劃專題文物展覽,到設置數字互動裝置,再到開發文化創意產品,甲骨文元素在殷墟博物館新館內隨處可見。頗具巧思的甲骨文咖啡、甲骨文面條、甲骨文“上上簽”餅干等,早已成為游客們爭相“打卡”的網紅單品。

殷墟博物館新館推出的甲骨文咖啡(右)成為網紅單品。(受訪對象供圖)

“吃進嘴里,記在心上,這下真的是‘咬文嚼字’了。”上海游客惠心笑時租場地言。曾經“高冷”的甲骨文,正在通過鮮活而多樣的方式,為大眾所感知、所認可、所喜愛。

作為迄今為止中國發現的年代最早的成熟文字系統,甲骨文蘊藏著中華文明的基因密碼。從甲骨文、金文,到大篆、小篆,再到隸書、楷書、行書、草家教書,三千多年來,漢字結構始終未變,中華文脈綿延不絕。

作為甲骨文發現地,近年來,安陽圍繞“把殷教學場地墟甲骨文打造成中華文化新地標”不斷探索,讓甲骨文“活”起來、“用”起來、“火”起來成為各界共識,古老的文字,正在走向更加廣闊的天地——

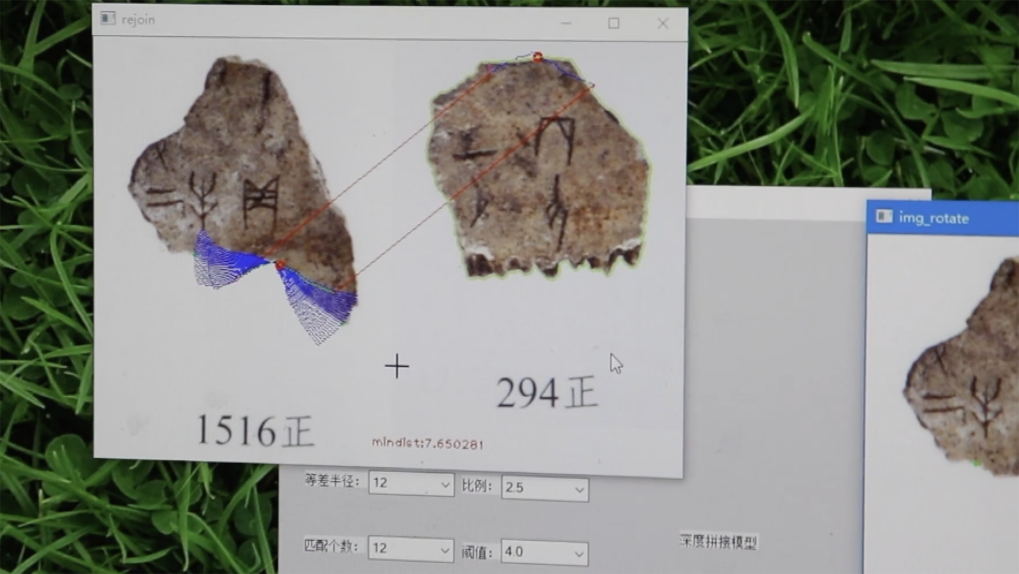

安陽師范學院甲骨文信息處理教育部重點實驗室中,研究人員正訓練AI寫甲骨字,以期通過不斷生成甲骨字形,提升AI“認甲骨字”的能力。“在大數據、機器九宮格學習、知識圖譜等先進技術的加持下,曾經的‘冷門絕學’早已被數字‘煥活’,進入人工智能時代。”該實驗室負責人劉永革說。

安陽師范學院甲骨文信息處理教育部重點實驗室的電腦上,甲骨碎片正在自動綴合。新華社記者 袁月明 攝

我國首座以文字為主題的博物館中國文字博物館內,一隊隊前來研學的孩子或穿梭于展柜之間,沿著時光的長河回溯,與漢字的“舞蹈教室童年”相遇,或流連于甲骨學堂,在一筆一畫中,沉浸式感受漢字構造之美。

街頭巷尾間,帶有甲骨文標識的路牌、雕塑俯拾皆是,與全城逾百座甲骨文書屋一道,構筑起流動的漢字文化風景線,也將浸潤了中國式浪漫的生活美學,刻進城市肌理。

這是安陽當地的一座甲骨文書屋。(受訪對象供圖)

中小學校園里,同學們隨著音樂節拍舒展身姿:右手向上,左手向下,兩腿分開,這是甲骨文中的“走”字;身體左轉,手臂前伸,雙腿微屈加提腕,這是甲骨文中的“人”字……別出心裁的“甲骨文廣播體操”,賦予了甲骨文傳承從“靜”到“動”的躍遷。

不久前,曾多次參與殷墟甲骨文重要發現的中國社會科學院考古研究所研究員劉一曼,再次來到河南安陽。殷墟博物館中,她親手挖出的甲骨片,正被妥善安置在“子何人哉”展廳“C位”。緊鄰的數字互動大屏上,一片片甲骨的高精三維模型、微痕圖、內容釋意等,正隨著游客指尖的滑動而逐層鋪展開來。

“甲骨文不是躺在博物館的化石,而是仍在跳動的中華文明脈搏。”劉一曼說。